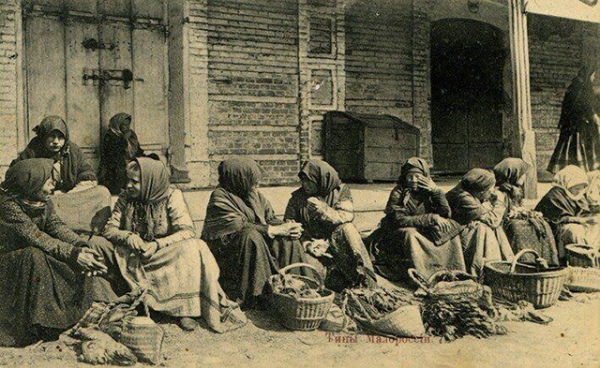

«Улицы запружены нищими. Их назойливость не знает пределов». Пособия, богадельни и бродяги дореволюционного Курска

Одной из проблем для Курской губернии образца второй половины XIX века стали малоимущие. Массово они просили милостыню на улицах, чем вызывали негодование у официальной власти. Были среди нищих как приезжие, так и местные жители. С одними власть боролась, другим пыталась помочь.

Занимались «испрошением подаяния»

Словесные портреты нищих и бродяг, попавших во второй половине XIX века в поле зрения правоохранителей Курской губернии, сохранились до нашего времени. Например, в августе 1876 года полицейские задержали бродягу, «непомнящего родства», который прежде назвал себя Стефаном Спиридоновым, а позже дмитриевским мещанином Иустином Церковниковым. Мужчину показали обществу мещан Дмитриева, но там его не признали. Оказался самозванцем. Он мог быть беглым каторжанином, преступником-гастролером, а то и попросту тем, кто, перебираясь из города в город, просит милостыню, чем и живет.

Для нищих открывали соответствующие дома

Для нищих открывали соответствующие домаЗанимавшийся случаем следователь так описывал задержанного: «Лет по определению уездного врача по наружному виду, около 44, ростом – два аршина шесть вершков (около 170 см, – ред.), телосложения крепкого и мускулистого, лицо продолговатое, волосы на голове и бороде темно-русые, зубы все целы, крепки, исключая двух в нижней челюсти (нет самых задних, зубов мудрости)».

Таких людей тогда было немало. Из сводок стражей закона за август 1877 года узнаем, что в полицейскую часть Курска был доставлен «неизвестного звания человек, имевший от роду около 75 лет», которого задержали за «испрошение милостыни». А вскоре после этого мужчина скоропостижно умер.

В 1878 году государственную крестьянку Екатерину Филипских, «имевшую от роду около 50 лет», неоднократно задерживали в Курске за прошение милостыни. Женщина характеризовалась отрицательно, «вела нетрезвую жизнь». В декабре того же года ее обнаружили мертвой в водосточной канаве улицы Луговой.

«Испрошением подаяния» в то время занималась и 70-летняя крестьянка Курского уезда Пелагея Комарова. Ее судьба также трагична: труп женщины зимой нашли «за чертою города, на шоссе». Следствие установило, что нищая замерзла насмерть.

«Праздношатающихся высылать из города»

Сам факт бедности в Российской империи не являлся преступлением, но за публичное «прошение» (как и бродяжничество) полагалось наказание. Замеченные в попрошайничестве подлежали не только задержанию, но и в некоторых случаях высылке к месту прежнего жительства. Если, конечно, таковое удалось установить.

Картина Виктора Васнецова «Нищие певцы»

Картина Виктора Васнецова «Нищие певцы»Известно, к примеру, что в 1892 году нищие стали для Грайворона (тогда – территория нашей губернии) настоящей проблемой. За короткий срок в городе существенно возросло количество людей «по бедности», которые приезжали в город в поисках поденной работы и пропитания. В местной думе ставился вопрос об открытии ночлежного дома для них, однако большинство депутатов выступили против. Гласные просили исправника «праздношатающихся людей высылать из города на места приписки и жительства их».

Схожую ситуацию можно было наблюдать и в Курске двумя годами ранее. Тогдашний полицмейстер просил подчиненных обратить внимание на огромное число нищих, особенно в Ямской слободе. Таковых замечали не только около храмов на паперти, но и в других общественных местах, особенно в вечернее время («улицы буквально запружены нищими, их назойливость не знает пределов»).

«Поручаю немедленно сделать самую строгую разборку нищенствующих и тех из них, которые по лени и праздности просят милостыню, привлечь к ответственности, а иногородних представить в полицейское управление для высылки на родину», – отмечалось в приказе главного полицейского.

«Принимать только городских обывателей»

К местным нищим власти относились более терпимо. Если признавалось, что человек действительно не может себя обеспечить, находится, как бы сейчас сказали, в «тяжелой жизненной ситуации», ему могли помочь финансово.

В декабре 1891 года в Суджанскую думу поступило прошение от потомственного почетного гражданина Махова «об оказании ему пособия». Дума тогда постановила: обратившемуся выдать 30 рублей, «но имея в виду, что господин Махов с подобными просьбами обращался уже несколько раз и в прежние годы». Мужчину попросили в будущем «воздержаться от таких ходатайств, так как для раздачи нуждающимся пособий в распоряжении городского управления нет специальных сумм». Своеобразный укор, предупреждение, но деньги выдали.

Некая же Потапова, обратившаяся также за пособием, осталась ни с чем: думцы с сочувствием отнеслись к тому факту, что женщина одинока, но указали, что тем не менее она «имеет свой дом и физическим трудом может приобрести себе содержание».

Еще одна мера поддержки нищих слоев того времени – определить нуждающегося в специализированное учреждение: дом нищих, богадельню. Здесь постояльцы получали кров, пропитание, медицинскую помощь. Так, к примеру, принятому весной 1893 года в богадельню Курска некому Петровскому предоставили от города не только спальное место, но и ежемесячное содержание в 2 рубля. Для сравнения: в то время фунт пшеничного хлеба стоил 7 копеек, «ведро» (12,3 литра) молока – 80 копеек, «мера» (более 26,24 л) картофеля – 40 копеек.

Насколько важны были дома нищих и богадельни, видим на следующем примере. В марте 1877 года в Курскую гордуму поступило отношение епископа Сергия «о предоставлении в распоряжение Курского отделения общества Красного Креста дома нищих для устройства в нем больницы». Думцы тогда решили, что объект не стоит уступать, «так как он необходим городу как для помешения в нем нищих, так равно и на другие надобности».

Попасть в такое учреждение могли не все. Нередко фигурировала формулировка: «Принимать только городских обывателей». Быть же просто нищим было мало. Смотрели не только на финансовое состояние, но и на здоровье кандидата в постояльцы, его возраст, наличие родственников, владеет ли имуществом.

Решение о принятии оставалось за гласными городских дум. Так, прошение курской мещанки Елисаветы Поповой было удовлетворено, ее определили в богадельню «по старости лет и бедности». Обратная ситуация с мещанкой Сериковой, которой отказали, «так как просительница не мещанка, а крестьянка». Мещанку Ковалеву из Грайворона тоже развернули («у Ковалевой есть сын, имеющий средства содержать ее»).

Мест в домах нищих и богадельнях не всегда хватало. Иногда власти увеличивали количество «вакансий» в таких учреждениях. Это видим на примере Белгорода (тогда – Курская губерния). Весной 1876 года гласные думы, изучив годовой отчет о работе местной богадельни, «нашли положительно необходимым к числу призреваемых ныне прибавить еще пять вакансий». Тогда же постояльцам разрешили «пить чай не только утром, но и вечером».

Гулянье с фейерверком в пользу дома призрения бедных

Деньги на содержание домов нищих и богаделен выделяли власти, земства, меценаты. При открытии одной из курских богаделен, рассчитанной на 10 постояльцев, горбюджет ассигновал 1100 рублей на покупку белья и «других хозяйственных принадлежностей». Также известно, что в мае 1879 года в Курске купчиха Алехина внесла пожертвования «в пользу призреваемых городских домов: нищих и странноприимных». В 1890-е годы в богадельне, открытой в Курске при благотворительном обществе, «щедрые пожертвования» продуктами вносили горожане Евреинов и Зеленц, а местный аптекарь Детенгоф бесплатно отпускал для богадельни лекарства по рецептам врача Левданского (последний безвозмездно оказывал медпомощь постояльцам).

Нередко среди благотворителей были и официальные лица: согласно подписному листу в пользу бедных Курска, в 1892 году городской голова Григорий Лавров пожертвовал 1000 рублей.

Свою лепту в помощь нищим могли внести и обычные куряне. Весной 1876 года Курской гордумой рассмотрено заявление председателя исполнительной комиссии общественного призрения бедных «об исходатайствовании дополнительно иметь в доме нищих кружки для сбора при церквах и иных местах города». Думцы были не против, однако подчеркивали: места для установки кружек нужно согласовывать, дабы «не встретить препятствие со стороны правительственных властей».

Еще одна форма помощи – бесплатные обеды для бедных. В 1890-е годы в Курске с подачи благотворительного общества открылся ряд дешевых столовых. Например, во 2-й столовой на улице Садовой с 14 по 31 января 1892 года было роздано следующее количество бесплатных порций: горячего – 1391, каши – 1181.

Традиционными стали и благотворительные мероприятия в поддержку нищих. В июне 1888 года Курская управа провела в городском сквере «гулянье в пользу Александровского дома призрения бедных». Газета «Курские губернские ведомости» отмечала, что мероприятие «привлекло весьма много публики», а в девять часов вечера для присутствующих «был сожжен фейерверк».

Подготовил Юрий ФРОЛОВ