«Температура какая?» – «Колотун, братцы!» Курский след в спасении космической станции

Несколько лет назад на экраны вышел фильм «Салют-7», рассказывающий о спасении орбитальной космической станции. Основан он на реальных событиях. Не обошлось, конечно, без художественного вымысла. Но мало кто знает, что на «Союзе-7» стояли аккумуляторы, сделанные в Курске. Если бы не их живучесть, спасти станцию космонавтам, скорее всего, не удалось бы.

Состыковаться с «булыжником»

Станция «Салют-7» была выведена на орбиту в апреле 1982 года и была рассчитана на пять лет. По тем временам – очень много, до этого ни один орбитальный комплекс не разрабатывался для использования в течение столь длительного срока.

12 февраля 1985 года Центр управления полетами потерял связь с орбитальной станцией. Что именно произошло на борту, с Земли установить не представлялось возможным.

Стали решать, что делать. Предполагалось, что «Салют-7» будет медленно снижаться и сойдет с орбиты. В этом случае к потере станции добавится ее неконтролируемое падение. Одни предлагали смириться с таким вариантом, другие же были настроены иначе – «Салют-7» нужно спасать. А значит, отправлять в космос экипаж, который сможет его оживить. Задача практически невыполнимая. Ведь космонавтам предстояло отправиться к станции, которая не подает никаких сигналов, где отказало все оборудование. А нужно состыковаться, перейти на борт и установить, возможно ли восстановить ее работоспособность.

«Бортинженера для экспедиции выбрали сразу. Виктор Савиных имел за плечами 20 лет работы в ЦКБ экспериментального машиностроения, бывшем ОКБ-1 Сергея Королева. Непосредственным руководителем Савиных был один из основоположников отечественной космонавтики Борис Раушенбах. Отдел Виктора Савиных занимался разработкой систем управления космических кораблей, оптических приборов для кораблей «Союз» и станции «Салют». В отряде космонавтов не было человека, который знал «Салют-7» лучше», – пишет «АиФ».

Но кто станет командиром экипажа? С этим возникли сложности. Этому человеку предстояло в ручном режиме состыковаться с «Салютом-7», по сути, как говорили позднее эксперты, с булыжником.

Кандидатов было несколько, со всеми Савиных проводил тренировки. Главным же претендентом стал Владимир Джанибеков. До этого он уже четыре раза летал в космос, у него была репутация человека, который в экстремальных ситуациях способен принимать единственно верное решение.

«Так и летели мы рядом со станцией»

На тот момент это была самая сложная в истории космонавтики экспедиция. Савиных и Джанибекову предстояло лететь на корабле «Союз Т» под номером 13. Даже несуеверным людям это оптимизма не прибавляло.

«Риск был колоссальным: космонавты могли столкнуться с неуправляемой станцией, могли, состыковавшись, застрять на ней навсегда, могли отравиться продуктами горения, если на «Салюте-7» был пожар», – предполагали эксперты.

6 июня 1985 года в 10:39 «Союз Т-13» стартовал с Байконура. Об успешном запуске сообщили по телевидению. Но ни слова о том, в чем была суть этой космической экспедиции. Только спустя время начнут появляться небольшие подробности.

Стыковка с «Салютом-7» была запланирована на 8 июня. «Мы, наконец, увидели станцию, в которой нам предстояло прожить довольно долго. Мы увидели ее сразу после выхода из тени. Она загорелась в лучах Солнца, еще только пробивающегося сквозь атмосферу. Точка, не точка, но намного ярче всех звезд... Отключили программу сближения, выполняемую компьютером, перевели в ручной режим. Володя действовал ручками управления корабля. Наша задача – идти в графике движения, который позволит догнать станцию и не врезаться в нее... Слаженность в действиях была отработана до такой степени, что мы понимали друг друга с полуслова. Земля не мешала, и мы шаг за шагом, включая двигатели на торможение, приближались к станции. На расстоянии 200 метров выполнили «зависание», сократив скорость сближения до нуля. Вот так и летели мы рядом со станцией, но немного выше», – писал Виктор Савиных в своей книге «Записки с мертвой станции».

Джанибеков и Савиных состыковали «Союз Т-13» со станцией. «Мы могли посмотреть друг на друга. Не радовались, потому что этому чувству в наших душах уже не было места. Напряжение, усталость, боязнь сделать что-то не так, когда уже ничего нельзя исправить, – все смешалось. Мы молча сидели в своих креслах, а соленый пот стекал по разгоряченным лицам. Это была победа! Пусть еще не полная, но уже победа», – вспоминал бортинженер первые минуты после стыковки.

«На иллюминаторах изморозь, как на окнах зимой в деревне»

«Медленно, ощупывая пустую холодную темноту, в космическую станцию вплыли двое в противогазах... Так, наверное, мог бы начинаться какой-нибудь фантастический триллер. Этот эпизод, несомненно, очень эффектно выглядел бы на кинопленке. На самом же деле увидеть нас было невозможно: вокруг жуткая тишина, непроницаемая темень и космический холод. Такой обнаружили мы станцию «Салют-7», которая к тому же теряла высоту, не отвечала на позывные с Земли. Двое землян в мертвой станции, где-то посреди бесконечного космоса...» – так писал Виктор Савиных в предисловии к книге «Записки с мертвой станции».

«Первое ощущение? Температура какая?» – услышали космонавты Центр управления полетами с Земли. «Колотун, братцы», – только и сказал Джанибеков.

Станция не была разгерметизирована, пожара, а значит, угарного газа, не было. Но «Салют-7» полностью замерз. Первую ночь экипаж провел в своем корабле. На Земле же решали, как реанимировать «Салют-7». Причем как можно скорее, потому что в таких условиях экипаж долго не протянет.

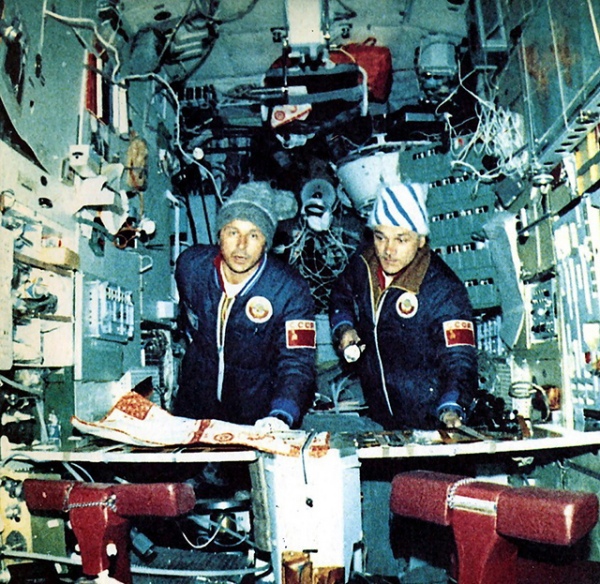

«На иллюминаторах изморозь, как на окнах зимой в деревне, иней даже на металлических частях, которые расположены близко к корпусу. Спим в спальниках в бытовом отсеке, но все равно холодно. Работаем в теплых комбинезонах, в пуховых шапках, которые на всякий случай прихватили из дома. Мерзнут ноги и руки, если без перчаток. Нас окружают тишина и темнота», – писал Савиных.

Пуховые шапки перед полетом связала жена Виктора Савиных – ему и Джанибекову. На всякий случай. Кто же мог предположить, что они пригодятся как нельзя кстати?! Фото космонавтов в этих шапках облетят потом весь мир и войдут в историю.

Записи переговоров с Землей зафиксировали и такой факт: в первые дни работы на «Салюте-7» Джанибекова попросили... плюнуть, чтобы проверить, замерзнет ли слюна. Командир экипажа плюнул и доложил: слюна замерзла в течение трех секунд.

«Салют-7» едва их не убил

Как выяснилось позднее, причиной поломки станции стал выход из строя датчика системы электропитания, который контролировал заряд аккумуляторов и отвечал за их отключение от солнечных батарей. Этот датчик подавал ложный сигнал о полной зарядке аккумуляторов. Бортовой компьютер «верил» датчику и раз за разом отключал поступление электроэнергии с солнечных батарей, прерывая зарядку. В конечном итоге аккумуляторы были «выжаты». Станция замолчала.

На четвертый день полета удалось развернуть солнечные батареи к Солнцу и напрямую подключить к ним аккумуляторы. И станция вновь «заговорила».

Из восьми аккумуляторных блоков шесть сохранили свою работоспособность. Это был ключевой момент: если бы батареи не ожили, «Салют-7» пришлось бы покинуть.

А сделаны батареи были... в Курске. В те годы наш аккумуляторный завод был участником космических программ, выпускал оборудование для ракетоносителей «Протон», а также для орбитальных станций.

На «Союзе-7» были подключены системы освещения, регенерации атмосферы, ориентации солнечных батарей, передачи телеметрии, обогрева. Все системы корабля начали постепенно просыпаться. 12 июня Джанибеков и Савиных провели первый телерепортаж с борта «Салюта-7». Поскольку для советских граждан полет оставался плановым, а не аварийно-спасательным, космонавтов попросили снять те самые шапки. После окончания сеанса связи экипаж снова утеплился.

Шаг за шагом космонавты возвращали станцию к жизни. А в благодарность за это «Салют-7» едва их не убил. По признанию Виктора Савиных, самый страшный момент случился тогда, когда начал таять лед на борту. В условиях невесомости вся станция покрылась тонкой пленкой воды. В любой момент могло произойти короткое замыкание, а вслед за этим пожар.

«Я как-то раз засунул руку за панель и замер: она по локоть в воде!.. Пошли в ход тряпки. А где их взять? Начали раздирать одежду: сначала белье, потом костюмы, – рассказывал Владимир Джанибеков. – Объем работы был большой, конечно. Электронных блоков около тысячи и кабелей три с половиной тонны. Из-за того что долго не работали вентиляторы, скопился углекислый газ. Приходилось часто прерываться и размахивать чем-нибудь, чтобы разогнать воздух. Но справлялись. А когда тяжело становилось, то шутили и дружно матерились».

23 июня 1985 года к «Салюту-7» смог пристыковаться грузовой корабль «Прогресс-24», который доставил дополнительные запасы воды и топлива, оборудование для замены вышедшего из строя и для предстоящего выхода в космос.

Экипаж не только продолжал ремонтные работы, но и начал проводить научные эксперименты. 2 августа Джанибеков и Савиных на 5 часов вышли в открытый космос – установили дополнительные солнечные батареи и оборудование для проведения экспериментов. После этого стало окончательно ясно, что «Салют-7» спасен.

За уникальную операцию Виктор Савиных получил вторую звезду Героя Советского Союза. А вот Владимир Джанибеков трижды Героем не стал: по сложившейся традиции космонавтам больше двух звезд не давали. Даже с учетом уникальности полета исключения делать не стали. Командира экспедиции удостоили ордена Ленина и присвоили звание генерал-майора.

В тему:

- Вернувшегося из космоса курянина Александра Горбунова встретили дельфины

- Мечта о космосе. Александр Горбунов рассказал о подготовке к первому полету на орбиту

- Запретные темы на МКС и кто такие мышенавты. Курские школьники пообщались с космонавтом Андреем Борисенко

- Космонавты в Марьино: Онуфриенко поймал 9-килограммового карпа, Батурин организовал фотовыставку

- Курский след в покорении космоса

Артур АЛЯБЬЕВ, по материалам книги «Записки с мертвой станции», АиФ, ТАСС, фото Роскосмоса, кадр из фильма «Салют-7»