Когда Сейм был судоходным

179 лет назад, 8 мая 1846 года, к пристани на Сейме впервые подошел большой пассажирский пароход «Людиново» – это была кульминация судоходства на курских реках, которая шла уже к тому времени семь лет. К этому моменту за сезон через Сейм проходило около 90 суденышек, но в основном это были маленькие баржи.

По мере совершенствования пароходов требовалось строительство судоходной системы. Проект по обустройству 16 шлюзов и обходных каналов вокруг мельниц, что должно было поддерживать достаточный уровень воды, разработал и утвердил у царя курский помещик Михаил Пузанов. Двор даже выделил на строительство 100 000 рублей, а посему систему назвали Александринской – в честь императрицы.

После этого для перевозки грузов пустили барки – плоскодонки длиной до 45 метров на людской или лошадиной тяге. Но появление настоящего парохода здесь произвело фурор.

«8 мая 1846 года, по сообщению губернской газеты, в двенадцать часов дня к курской пристани должен подойти пароход «Людиново». Эта новость облетела город, и с раннего утра к реке потянулся народ. Погода стояла совсем не майская. По небу неслись тяжелые, прямо осенние тучи, временами шел дождь. Прибытие парохода задерживалось, что предвещало неприятности... Разные слухи, один страшнее и нелепее другого, будоражили людей на пристани. Уже вечером губернатору доложили, что пароход прибудет через час. Тот облегчённо вздохнул и отправился на встречу. К пристани пароход причалил в девять вечера. Ликованию не было предела. Гремел духовой оркестр пожарной команды, губернатор целовался с капитаном, священник взмахивал кадилом. Только Пузанова, уединившегося в своем имении, пригласить забыли», – пишет в своей книге «Плыл по Сейму теплоход» Михаил Лагутич.

«Пароход этот железный, в длину имеет 11 саженей, а в ширину четыре аршина, с паровою машиною в 16 лошадиных сил; пассажиров может на нем поместиться до 10; скорость его до 14 верст в час по течению воды», – писали газеты.

Он пришел из Брянска и причалил к Александрийской пристани – месту, где находилась паромная переправа на пути к югу, примерно в районе нынешнего Сеймского моста. Выяснилась и причина задержки. «В попутных городах и сёлах везде с удивлением и с радостью встречали паровое судно. Плавание парохода «Людиново» сопровождалось повсеместно восторгом и изумлением зрителей. Крестьяне покидали свои работы и толпами бежали за пароходом, переплывая попадающиеся на пути заливы и речки. В городах купцы и фабриканты запирали свои лавки, чиновники оставляли свои дома и спешили на берега реки приветствовать предвестника счастливого будущего. Из Молчанского монастыря вышел архимандрит со всем сонмом монахов, которые пели божественные молитвы, благословляя новое предприятие», – читаем в книге Лагутича.

В Курске капитан парохода «Людиново» подтвердил: Сейм безопасен для пароходства, судно проходит по руслу. Но просуществовало судоходство около 20 лет. На смену водному пути пришла железная дорога, более эффективная как для перевозки грузов, так и более удобная для пассажиров. 24 августа 1856 года указом императора водный путь на Сейме был передан в распоряжение Курской губернии. Через 10 лет местная власть его и закрыла: денег нет!

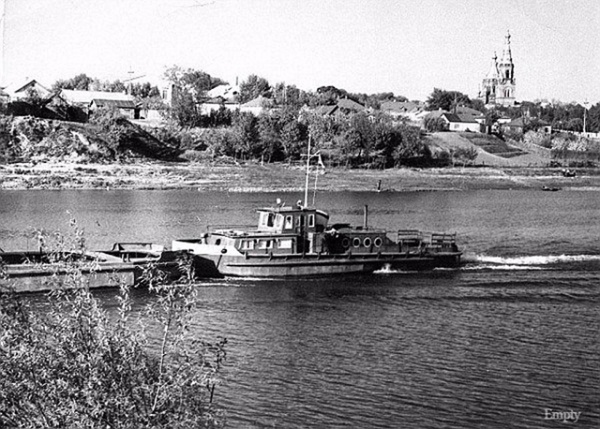

Возродить судоходство пытались уже в советское время. По свидетельствам краеведов, в 1930-е годы речной трамвайчик, примерно на 20 пассажиров, бегал по реке Тускари и дальше на Сейм до парка Солянка, ведь до деревень Рышково и Ламоново другого транспорта тогда не ходило. Теплоходики типа «Заря» катали пассажиров по живописным окрестностям города. Такое судно под названием «Василий Фролов» какое-то время работало на небольшом участке реки в районе Рыльска.

Елизавета ТАРАСОВА, архивные фото времен СССР