Как в Курской губернии наказывали по религиозным делам

Богохульство, отступление от веры и церкви, кражи из храмов – это преступления, за которые в дореволюционной России нередко ожидало суровое наказание. Курским следователям и судьям приходилось иметь дело не только с убежденными сектантами, но и простым людом, который по невежеству (а иногда и с просто по пьяни) «наговаривал» себе на религиозное уголовное дело.

Хулил Богородицу

В 1843 году курянин Ефрем Кузнецов и его товарищ Никифор Найденов подрались с бессрочно отпускным рядовым Пономаревым. Казалось бы: обычная потасовка, однако спустя более двадцати лет свидетели конфликта под присягой заявили: мужчины «брали за грудь Пономарева с намерением удушить, произносили дерзкие слова против особы Государя Императора» («У нас царей, как чертей, много»). Пономареву говорили, что он «служит не царю, а идолу». Помимо этого, Кузнецов и Найденов «хулили Пресвятую Богородицу непристойными словами».

Несмотря на то, что все произошедшее случилось много лет назад, дело возбудили и даже довели до суда. Правда, слово перед Фемидой держал только Кузнецов, и его оправдали: к моменту рассмотрения дела Найденов умер.

Явный скопец

В сентябре 1867 года следователю поступило прошение от семьи из Щигровского уезда: Петр и Авдотья Меркуловы заявили, что их 14-летнего сына Дмитрия оскопили против его воли. Речь о запрещенном в Российской империи религиозном сообществе мистиков-скопцов. Со слов Меркуловых, преступление якобы произошло по дороге в Коренную пустынь. В дороге Дмитрий потерялся. Позже его нашли с увечьями, подросток две недели был прикован к постели, находился в горячке. Он утверждал, что в дороге с ним познакомился некий Тюников, который «дал ему булку, от которой Дмитрий заснул, а проснувшись, увидел себя оскопленным».

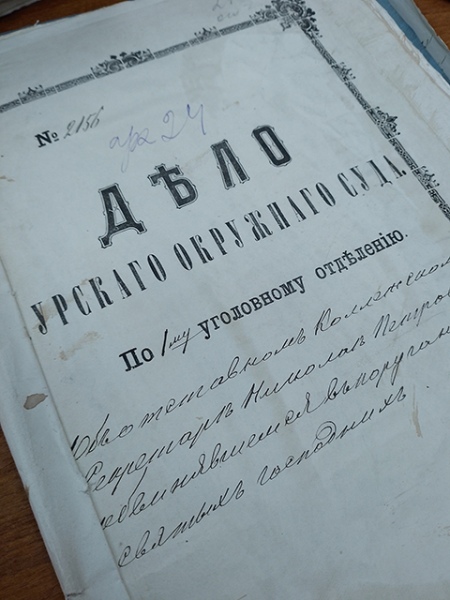

Окружной суд города Курска

Окружной суд города КурскаКогда следователь спросил, почему о данном факте родители сообщили лишь спустя несколько месяцев, глава семейства сказал, что супруги боялись известного в округе сектантскими делами Тюникова. Узнав же, что тот находится в тюремном замке, сразу же подали прошение.

Дальнейшая проверка показала: рассказанная история – вымысел. Тюников хоть и придерживался скопической веры, однако к случаю не имел отношения. Те же, кто был знаком с Меркуловыми, поведали следователю: семья – из убежденных скопцов. К преступлению же причастен их знакомый, мещанин Уар Воробьев («явный скопец, который не прочь увлекать в скопическую ересь православных»). Ряд свидетелей дали показания против Уара.

Так, крестьянин Дурнев привел следующий диалог с Уаром.

Дурнев: «Вам хорошо распивать чаи, вы одиноки, а у меня дети».

Воробьев: «А тебе кто мешает: себе так сделай». Сказав это, Уар наставил на Дурнева стамеску: мол, и тебя оскопим…

Осенью 1873 года начался суд над Воробьевым и Меркуловыми. В обвинительном акте указывалось, что оскопление Дмитрия было совершено с согласия подростка, но по внушению и при содействии родителей и Воробьева. Курский окружной суд лишил семью всех прав состояния и сослал на поселение в Иркутскую область. Воробьева ожидали четыре года каторжных работ на сибирских заводах.

Ругал церковь и святого Николая

В это же время Курский окружной суд рассматривал уголовное дело государственной крестьянки Селютиной, обвиняемой в «совращении в раскол» своих детей: сына и четырех дочерей. Священник одного из курских храмов доложил полиции, что Селютина, «принадлежащая к беспоповщинской секте, попреки увещания их, склонила в ту же секту детей своих, которые были окрещены по обряду Православной Церкви».

«Волостной суд». М. И. Зощенко. Картина из собрания Третьяковской галереи

«Волостной суд». М. И. Зощенко. Картина из собрания Третьяковской галереиСелютина вину не признала. С ее слов, она и семья молятся «по-староверчески», службы в православном храме не посещают (последний раз была в нем около 20 лет назад – в день венчания с мужем).

При рассмотрении дела суд учел ряд нюансов. Так как курянка обвинялась в преступлении против веры, у присяжных заседателей интересовались, все ли они исповедают православие. Выяснилось, что коллежский ассессор Альфред Шмидт, внесенный в утвержденный список присяжных, «принадлежит к лютеранскому вероисповеданию». В связи с этим Шмидта исключили из списка присяжных.

По суду крестьянку Селютину оправдали. Согласно резолюции, привлечь к ответственности «за совращение в ересь» можно было только в том случае, «когда ересь эта будет причинена установленным порядком особенно вредного», однако этого, по мнению присяжных и суда, не произошло. Позже дело отправили на пересмотр.

Еще одно религиозное дело слушалось в Курском окружном суде в отношении коллежского секретаря Николая Петрова. Его обвиняли в «поругании святых господних».

Из книги «Вчера. Сегодня. Завтра… 90 лет Курскому областному суду» узнаем, что в полицейское управление пришли обвиняемый Петров и извозчик: между ними был спор о плате за проезд. Будучи пьяным, Петров грубил и требовал встречи с полицмейстером, пытался ударить одного из стражей закона, а после «начал ругать церковь, святого Николая». В обвинительном акте отмечалось, что Петров выражался «бранными, площадными словами». Сам обвиняемый отрицал вину, однако признавал, что на момент конфликта действительно был нетрезв.

Курский окружной суд приговорил Петрова к четырем месяцам и 15 дням ареста.

Украл деньги на храм

Заслуживает внимания и уголовное дело о покушении на святотатство, произошедшее в селе Муравлево Курского уезда. Ранним утром двое крестьян шли в Коренную пустынь. По дороге заметили, как неизвестный открывает столбы, предназначенные для сбора денег на украшение сельского храма. Мужчину окрикнули, он попытался убежать, но был пойман и передан церковному сторожу. Задержанным оказался бывший дворовый человек Слипухов. При досмотре у него нашли четыре медные монеты, которые он взял из взломанного столба.

Когда дело дошло до суда, Слипухов заявил, что не может участвовать в слушаниях, он якобы «ничего не слышит, так как во время заключения в тюрьме потерял слух». Осмотревший мужчину врач опроверг это.

По приговору суда Слипухова отправили в арестантскую роту.

Схожее дело слушали в 1892 году. В январе из храма, расположенного неподалеку от Льгова, было украдено более 200 рублей. В день хищения, «когда еще полиции не было заявлено о случившейся краже», полицейский сотник Лупилин случайно встретил на льговском базаре мещанина Мурганова, который в беседе «без видимой надобности спросил: «Все ли у вас в слободе благополучно?» Страж закона ответил положительно, при этом отметил для себя, что «вопрос этот представляется ему странным».

В то же утро Лупилину заявили о хищении из храма. По следам на снегу стало ясно, что «похититель был обут в валенках». Лупинин вспомнил встречу на базаре, странное поведение Мурганова, но главное то, что на собеседнике были валенки. Мещанина задержали. При обыске в доме Мурганова были найдены деньги. На следствии курянин сознался в краже из храма.

Как писали «Курские губернские ведомости», суд признал обвиняемого виновным, лишил его всех прав состояния и сослал на поселение в «места Сибири не столь отдаленные».

Подготовил Александр ДЕМЧЕНКО