«Возом раздробило голову» ДТП в дореволюционном Курске

В дореволюционной Курской губернии основным средством передвижения на дорогах являлись лошади. Позже в регионе появятся первые автомобили, поначалу преимущественно в Курске. Такая роскошь была доступна лишь привилегированным слоям. Известно, к примеру, что у князя Ивана Барятинского была машина, которую в 1918 году реквизировали новые власти. Но эта история про «небожителя»: простой люд и господа конца XIX века разъезжали на лошадях. Нередко телеги и пролетки попадали в аварии. О ДТП в старом Курске и работе извозчиков – в материале «ДДД».

Весной 1886 года лошадьми были задавлены 11 курян

Весной 1886 года лошадьми были задавлены 11 курянОбвиняются в неосторожной езде

Согласно отчету о насильственных и случайных смертях, произошедших в Курской губернии в 1883 году, в регионе лошадьми были задавлены 93 человека. Сюда относятся несчастные случаи и на частных подворьях (к примеру, гибель 12-летнего жителя села Куськина), и в общественных местах, то есть в результате, как бы сейчас сказали, дорожно-транспортных происшествий. Также известно, что в марте-апреле 1886-го в губернии в условных ДТП были задавлены 11 курян: дети, подростки, взрослое население. Большинство погибших – крестьяне.

Есть данные о том, что виновников трагических случаев привлекали к уголовной ответственности. Например, на 13 февраля 1874 года в Старом Осколе (до революции – Курская губерния) было назначено к слушаниям дело «о крестьянине Сергее Жилине и пономаре Семене Попове, обвиняемых в неосторожной езде, последствием чего была смерть мальчика».

Телегу снесло с плотины

17 апреля 1884-го в Рыльском уезде «у самого склона лощины, по которой протекает речка Обеста», местные жители обнаружили труп 50-летнего крестьянина села Дроновка. В архивных документах сказано, что «в 49 шагах от этого трупа, на крутом склоне той же лощины, оказалась опрокинувшейся вверх колесами телега и в оглоблях задушившаяся в упряжке лошадь». Следствие пришло к выводу, что крестьянин «ехал ночью в пьяном виде, сбился с дороги и затем задавлен или зашиблен телегою».

В августе 1887 года в Курске ехавший за водой к реке Тускари работник купца Сапунова, крестьянин Николай Климентов получил травмы: мужчину «понесла лошадь и, опрокинув бочку, поранила Климентову левую ногу».

В том же месяце в губернском центре «лошади извозчика Агибалова опрокинули фаэтон и придавили им Агибалова». Мужчине, как установили врачи, «причинены опасные повреждения головы, левой руки и груди». Перспективы выздоровления сводились к формулировке «жизнь находится в опасности».

Известно немало случаев, когда в дореволюционной губернии в ДТП травмировались дети и подростки. Так, в августе 1889-го по дороге из села Напрасного в село Щебекино 17-летний подросток, «перевозя запряженную волами молотилку, желая удержать волов при спуске с горы, упал под молотилку, и ему возом раздробило голову».

Осенью того же года произошел смертельный случай, жертвой несчастья на дороге стал младенец. Местный крестьянин Пашков ехал с сестрой на телеге. У женщины на руках был полуторагодовалый ребенок. Когда куряне выехали на плотину, «телега с проезжающими снесена была с плотины в ручей». Мать не удержала ребенка, «уронила его в ручей, где он и утонул».

Испугал мотоциклетом лошадь

Остались в архивах и данные о ДТП с пострадавшими пешеходами. 8 апреля 1884 года в слободе Ракитной Грайворонского уезда (тогда – Курская губерния) крестьянин Ященко «нечаянно переехал на повозке через крестьянина Штыряева». Последний умер спустя четыре дня.

В сентябре 1887-го на Троицкой улице в Курске вдова поручика Варвара Иевлева «была сбита пристяжною лошадью ехавшего ей навстречу крестьянина Понкратова». У женщины диагностировали перелом ключицы.

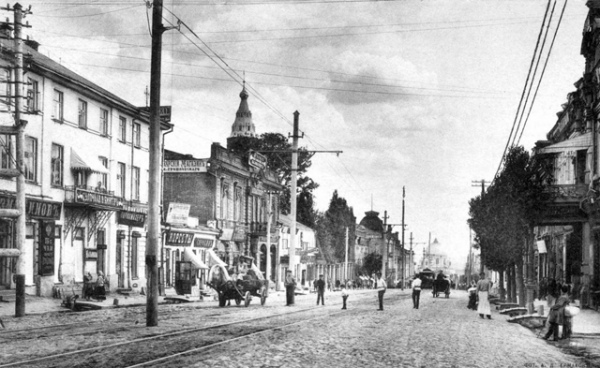

2 августа 1886 года в центре Курска произошло серьезное ДТП с пострадавшими и погибшим, имевшее резонанс в прессе. По Московской улице (ныне – улица Ленина) кучер Брежнев, ехавший «небольшой рысью», вез сына купца Коронного – Виктора, а также земского врача Родионова. В полицейском отчете указывалось, что напротив стоянки извозчиков, недалеко от дома Монтрезор, «с передней оси пролетки соскочило колесо».

Произошел сильный толчок, «лошадь начала бить и понеслась по направлению к городскому скверу». Кучер соскочил с козел, «причинив себе легкие ушибы правого бока и ноги». Коронный тоже выпрыгнул и даже не получил травм, чего не скажешь о докторе, у которого диагностировали «вывих руки и сильный ушиб ноги». Тем временем взбесившаяся лошадь продолжала бежать и сшибла мещанина Рица («ударила его в грудь так сильно, что он, упав на мостовую, разбил правую сторону черепа». Позже мужчина умер в больнице.

Курские газеты писали, что у погибшего «осталась большая семья, состоящая из пяти лиц». Купцу Коронному советовали «во избежание нареканий и из чувства человеколюбия» помочь деньгами близким мещанина, которые «остались без всяких средств к жизни».

Сохранилось в архиве и уголовное дело швейцарского подданного Клети, ставшего в сентябре 1909 года фигурантом смертельного ДТП на Московской улице Курска. Управляя мотоциклетом, иностранец чуть не врезался в повозку крестьянина Лактионова. Испуганная лошадь понеслась по улице, кучер выпал из телеги, разбил голову. Позже мужчина скончался на больничной койке.

Прокурор в суде пытался доказать косвенную вину Клети, однако водителя редкого в те времена транспортного средства оправдали.

Извозчики требовали повышения таксы

Как и сегодня, в Курской губернии за соблюдением порядка на дорогах следила полиция. Сотрудники обращали внимание не только на состояние дорожного полотна, но и контролировали работу извозчиков. По сути – тогдашних таксистов.

К примеру, в августе 1889 года курский полицеймейстер распорядился упорядочить извозчичьи легковые выезды. Главный полицейский отмечал, что извозчики используют «негодных для гоньбы лошадей», «номера на обоих экипажных фонарях и на кузове экипажей не у всех означены», а цифры номеров на пролетках и фонарях «настолько аляповаты и неясны, что ночью трудно разобрать их». Приставам был дан приказ проследить за исправлением замечаний, однако полицейские чины «отнеслись к делу слишком поверхностно»: проблема не была решена в установленные сроки.

Стоит отметить, что курский полицеймейстер рассматривал жалобы извозчиков и даже ходатайствовал перед властями об увлечении стоимости проезда. Такой факт имел место осенью 1885 года. Вопрос обсуждался в городской думе. Легковые извозчики просили увеличить таксу в ночное время, так как они «понесли расходы на устройство фонарей и освещение их». Гласные удовлетворили прошение, но подчеркнули: стоимость могут поднять те, кто ездит с зажженными фонарями. В таких случаях такса «в конец» – 25 копеек, а «в часть» – 50 копеек, то есть около 300–600 рублей на современные деньги. При этом работников обязали «иметь номера на стекле фонаря».

Если говорить о стоимости услуг дореволюционного такси, то, судя по данным ведомости о справочных ценах на жизненные потребности, существовавшие в Курске в августе 1889 года, в дневное время услуги извозчика по городу стоили 20–40 копеек. Для сравнения: на эти деньги в то время можно было купить полмешка картофеля либо фунт сухих дрожжей.

Осенью 1891-го в губернском центре «таксисты» добились повышения стоимости проезда. Поводом для обращения к депутатам гордумы стали «изменившиеся цены на фураж». Тогда власти постановили: «За езду на Ямском вокзале, а равно с Ямского вокзала в город назначить 75 копеек и на городской вокзал в тех случаях, когда не менее трех пассажиров, – 30 копеек».

Отдельного внимания заслуживают цены на лошадей. В конце XIX века в Курской области хороший конь для повозки стоил примерно 100 рублей, то есть около 120 тысяч по современному курсу. Помимо лошадей для телег, продавали ломовых и скакунов. Известно, что осенью 1889 года Курская заводская конюшня объявила о продаже жеребцов Кулибы, Львенка и Пигмалиона. Торги начинались с оценки каждого в пять рублей.

Будущее за омнибусами

Осенью 1889 года в курской гордуме обсуждался проект беспрерывного прямого движения «троечных или четверочных экипажей» от Московских ворот к Херсонским и обратно. Речь шла об омнибусах – многоместных повозках на конной тяге. Планировалось, что в Курске такие прообразы современного общественного транспорта будут выезжать на линию с двух концов города начиная «с 5 или 6 часов утра, смотря по времени года». Экипажи хотели сделать «покойными, на лежачих рессорах, с мягкими пружинными сиденьями, вместимостью от 10 до 15 мест». В омнибус запрягалась бы тройка или четверка лошадей. При необходимости (к примеру, на подъемах) к повозке могли пристегивать еще одного коня.

Проезд в один конец в курских омнибусах составлял бы 5 копеек. Причем дети до пяти лет могли ездить бесплатно. Планировалось ввести и систему проездных (сезонные и месячные билеты).

Организаторы дореволюционного общественного транспорта отмечали: «лица в нетрезвом виде в экипаж не допускаются», а пассажиры могут взять с собой столько вещей, «сколько могут поместить у себя на коленях». Если же экипажная прислуга грубила клиентам, то «о всяком невежливом обращении с пассажирами… делать личное или письменное заявление в конторе содержателей экипажей».

Предприниматель Нигоф, предоставивший проект омнибусного движения в Курске, «просил у города концессию на 25 лет». С апреля 1890 года он готов был запустить 12 экипажей, а затем к апрелю следующего добавить еще шесть. Были определены 11 маршрутов. Помимо этого, Нигоф обязался благоустроить остановки или, как писала пресса тех лет, «станции», где будут навес, железные скамейки и «таблички, объясняющие направление пути».

Подготовил Александр ДЕМЧЕНКО, фото test.svadba-kursk.ru